Ma ville est le plus beau park : revoir Playtime de Jacques Tati (I)

A l'occasion en cette fin du mois de juillet de la resssortie en version numérique de Playtime ainsi que de tous les autres films de Jaécques Tati, voici un article en deux parties initialement édité le 10 juillet 2002 par Objectif-cinéma :

A Cécile Pannequin

PARKING

«On a souvent dit (Lévi-Strauss lui-même plusieurs fois) que le monde moderne se prêtait à l’observation ethnologique, pour peu qu’on fût en mesure d’y isoler des unités d’observations maîtrisables par nos méthodes d’investigation» (Marc Augé, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, éd. Seuil, 1992)

|

|

|

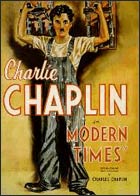

On pourrait toujours se demander, et cela prendrait bien du temps, par quelle face attaquer armé de l’écriture critique, autrement dit comment penser un tel monument de cinéma, chef-d’œuvre déclaré de son auteur (et aujourd’hui mondialement et légitimement reconnu comme tel) mais hélas qui lui causa à terme la ruine financière. L’intimidation est de mise pour qui aimerait bien en parler : en faire entièrement le tour semble inabordable. Le gigantisme de l’opération a de quoi effrayer (huit ans d’effort pour son maître d’œuvre). L’exhaustivité paraît impossible (une durée de 2h15 quand Play Time donne l’heureuse impression de se dérouler en temps réel, celui de sa diégèse, soit un peu plus de 24 heures). Et puis, l’expérience de spectateur procurée par une telle machinerie, si ample et généreuse dans son propos, si audacieuse dans sa forme, dans l’exaltation même à faire sentir ou comprendre que le cinéma fut une fois au moins capable de cela (à l’instar de Modern Times de Charlie Chaplin ou de Metropolis de Fritz Lang en leur temps respectif), obligerait presque à en rester là.

Seuls les sourires prolongés imprimant les visages au sortir de la projection, malgré le pessimisme de l’entreprise sur lequel nous reviendrons plus tard, et le partage avide et gourmand avec son prochain des gags répertoriés ou loupés par chacun suffisent à signaler l’inoubliable tour de force qu’a été le film. Comme si le monde réel prolongeait celui mis en scène par Tati, ou plutôt comme si notre regard était affecté à jamais par une nouvelle courbure rétinienne infléchie par la vision d’un film résolument gargantuesque. Hénaurme ! Ce bloc incorruptible de cinéma contiendrait donc en son opulent sein tout le cinéma de Tati, passé (le souci américain de rendement du facteur de Jour de Fête en 1949, l’avènement du loisir de masse dans Les Vacances de M. Hulot en 1953, l’usine de plastique et l’habitat moderne de Mon Oncle en 1958), comme à venir (la circulation automobile de Trafic en 1971, la déterritorialisation du spectacle dans Parade en 1974).

|

|

|

Play Time, cristal parfait de l’œuvre tatienne dont toute la substance se trouve ici ramassée, est compact dans son armature formelle (ce cube multiface à la charpente infaillible apparaît comme définitivement achevé et inentamable, sans faille et complet, proprement auto-suffisant) alors que les virtualités (de gags, de situations, de mises en relations) qui le parsèment sont inépuisables (et tenter de les inventorier toutes relèverait d’un effort à la Sisyphe). Il relie ainsi le cinéma des origines (ces grands tableaux fixes multipliant les détails et les arrières plans, à l’instar de ceux de D. W. Griffith) à la modernité cinématographique telle qu’elle a pu être théorisée et réalisée, et notamment en France, dès la fin des années 50.

Ainsi, il semblerait que les seuls cinéastes à cette époque à pouvoir égaler Tati sont Alain Resnais (celui de Muriel ou Le Temps d'un retour en 1963), et Jean-Luc Godard (celui de Deux ou trois choses que je sais d’elle en 1967), c’est-à-dire deux auteurs à avoir pensé des éléments stricts d’urbanisme (comment la ville nouvelle façonne un nouveau corps ?) en termes purement cinématographiques. À la différence que, tout de même, si Resnais comme Godard innovent dans l’introduction d’un montage (sériel et inspiré d’Eisenstein pour le premier, révélateur de contradiction comme de comparaison, à la Vertov pour le second) qui réalise ses principes intellectuels comme de sensation entre les images, chez Tati le montage s’effectue à l’intérieur du plan acquérant en conséquence une valeur affirmée d’autonomie esthétique, rompant avec les habituelles contraintes d’illustration narrative. Chaque plan de Tati est ici une super scène de music-hall, le support d’une kyrielle de récits, le principe d’une foultitude de situations. Seul dans le domaine du burlesque, son contemporain Jerry Lewis aura autant d’ambition et de démesure… et subira les mêmes échecs cuisants, obtiendra le même rejet fatal. Dans une moindre mesure, on pense aussi à Blake Edwards et d’ailleurs son film le plus ouvertement burlesque, alors que son auteur demeure cependant un expert en comédie, est The Party réalisé en 1968, soit un an après Play Time et explicitement influencé par ce dernier, notamment par l’épisode du Royal Garden.

|

|

|

Certes plus hilarant que le film de Tati, The Party n’en possède pourtant ni le souffle quasi-épique ni la vigueur terrifiante d’une vision formelle en adéquation avec l’originalité de son sujet. Il ne s’agit pas seulement d’anticiper une nouvelle urbanité-type (le quartier de la Défense pré-vu par Tati) mais aussi une manière contemporaine de faire du cinéma (les Taiwanais Hou Hsiao-Hsien, Edward Yang et Tsaï Ming-Liang surtout lui doivent beaucoup) comme si cela était une installation d’art ou vidéo qui défierait sur son propre terrain (celui de la circulation et de l’ordonnancement des perceptions qu’elle induit) l’hégémonie du musée. Play Time est aussi le musée recensant les comportements et les figures archétypales de la nouvelle société urbaine de la fin des années 60, en laissant entendre que cette modernité sans aspérité qui vient et qui nous angoisse est déjà (dé)passée. L’angoisse est d’autant plus grande, plus durable (elle ne nous quittera jamais), mais c’est aussi le seul moyen pour Tati de ne pas faire œuvre vite démodée (par exemple, Mon Oncle souffre davantage de son inscription contextuelle). Être hors mode pour le Tati de Play Time en sa relative abstraction lui permet de demeurer sans cesse présent, d’appartenir toujours à son temps, celui du moment où le film est projeté. Pas moins.

C’est dans cet espace de recherche désiré par le film que réside la nécessité absolue de l’objectif 70 mm. : faire du cadre une fenêtre ouverte sur une infinité de cadres (option entrevue par Alfred Hitchcock dans Rear Window en 1954), comme autant de mondes possibles et d’informations sur ces mondes. La largeur du cadre comme la profondeur de champ qu’il permet en conséquence (bien plus que ne le peut l’œil humain) impulsent cette obsession délirante à force de rationalité extrême et de symétrie des lignes et des segmentations, des hiérarchies et des trajets, des surfaces et des espaces redéfinissant la place (de plus en plus réduite) de l’homme au profit des systèmes qu’il a mis en place. Cette option a été également entrevue par Hitchcock dans North by Northwest en 1959 (que l’on songe seulement à son générique géométrisé, à l’implacable et abstraite distribution de ses lignes et des intersections en accord avec la musique de Bernard Herrmann), elle sera poursuivie plus tard par Stanley Kubrick dont la volonté en termes de symétrie et de profondeur de champ dans le plan est aussi remarquable. Espace de contrôle pour les hommes du film, espace de liberté élargie pour son spectateur. Devant un tel espace de vision et de lisibilité, de visibilité offerte (le monde plus grand que l’œil qui en scrute minutieusement les fondements sans en exténuer les recoins), la liberté du spectateur n’en est que plus grande : c’est d’ailleurs cette liberté qui effraya tant les spectateurs lors de la sortie initiale du film et en causa pour partie l’échec au box-office.

|

|

|

A charge pour lui désormais de balayer l’écran à la recherche du grain de « signifiance » (Jacques Lacan) qui servira de révélateur au fonctionnement des grands ensembles qu’articule le film. A charge pour lui de faire les raccords adéquats que ces petites concentrations d’humanité simulée (des figurines, des types plutôt que de réels personnages) ne font plus. A charge pour lui encore de tracer les lignes qui font sens contre un fléchage signalétique qui astreint et réclame de l’obéissance, d’opérer enfin la lecture critique des rapports (de marché, de force, de contrainte, de domination) sans cesse entretenus par une mise en scène qui ne cesse de sauter allègrement le pas (cette infime frontière qui fonde l’enjeu de toute la réalisation tatienne) entre opacité et netteté des structures regardées, mais également entre son projet explicite (un nouveau burlesque dont la valeur de modernité doit répondre à la modernité de la ville filmée) et son projet implicite (une critique radicale de notre condition d’homme moderne comme le fit Hannah Arendt, d’homme unidimensionnel comme l’a écrit Herbert Marcuse). Mise en en scène qui fonctionne, on l’aura compris, à deux vitesses, dans la réversibilité continue de deux approches complémentaires que suture la prolifération organique des gags par delà le fossé mouvant de l’image et du son : visible-monstrueuse (le décor contenu dans l’immensité du cadre), invisible-atroce (ce qui circule ou non entre les êtres et entre les êtres et les choses), le rire étant ce qui nous permet de supporter le poids (intégré par les consciences du film, pas complètement par les nôtres) de telles réalités qui n’avouent jamais le totalitarisme mou et euphorique qui les sous-tend.

Les apports originaux de la ville en pleine

restructuration dans les années 60 (les œuvres fonctionnalistes de Le Corbusier comme le néo-marxisme du philosophe et sociologue Henri Lefebvre en épousent les mouvements) posent de manière

intrinsèque la question de la refondation de l’outil cinématographique : qu’il retrouve en fait sa scientificité originelle. Sa visée est dorénavant de dire le présent, d’observer ce qui est, ce

qui est déjà en train de changer, ce qui arrive et ce qui n’est déjà plus. Et dire tout cela en images et en sons, en réussissant fertilement le contournement des pièges grossiers d’un narratif

linéaire issu de la littérature la plus commune, tombés dans la désuétude d’un académisme bourgeois avec lequel les cinéastes les plus audacieux, les plus artistes cherchent politiquement à

rompre. Sur ce point, Play Time continue l’incisive entreprise de Mon Oncle de destruction, avec un sens de la caricature dont la stylisation est d’une netteté confondante

(pourfendante, dira-t-on : la ligne claire tatienne est rigoureusement implacable, elle épingle sous un jour avenant toute la cruauté du monde, son pur tracé cingle et fait claquer l’air

climatisé des pâles monceaux d’urbanité frigorifiés qu’aligne le film), de la nouvelle bourgeoisie française apparue avec la IVe République, bien installée sous De Gaulle et dont le règne

coïncide avec celui de la TV, son miroir.

|

|

|

C’est pourquoi l’échec instructif de Play Time réside pour partie dans la séparation effective entre d’une part le vœu sincère d’un cinéma comique populaire et d’autre part des moyens de réalisation démiurgiques qui ne sont plus ceux alloués ordinairement aux masses, mais ceux de la modernité même, synonyme particulièrement ici de solitude. Fait à plusieurs (les centaines de techniciens affectés au décor, à la confection des gadgets et des costumes, etc.) et destiné pour tous, Play Time ne s’adresse en fait, par sa conception si singulière du gag (virtuel, c’est au spectateur de l’actualiser : le film ne serait au sinon rien d’autre qu’une machine purement fonctionnelle et sans âme sans un spectateur pour en activer les invisibles ressorts), qu’à un public éclaté, jamais unifié, sommé de tracer seul sa propre trajectoire au sein du film. La machine-film, dans sa disponibilité, son aération, ses vides qui ajoutent un relief inattendu et une profondeur insoupçonnée à ses pleins, n’attend en fait plus qu’un seul tout petit spectateur suffisamment souple pour mettre en branle toute l’énergie critique et explosive contenue par le film. C’est ainsi l’épisode du Royal Garden comme animé d’un mouvement de surchauffe et d’entropie qui arrive à faire décoller notre attention, à précipiter, voire à bousculer le travail de nos perceptions.

Si le spectateur actualise le potentiel esthétique du film (pour un gag de trouvé censé récompenser la quête du spectateur, ce sont dix observations critiques de gagnées qu’il n’avait même pas imaginées), le rire que Tati met en place est aussi l’un des plus intrigants de l’histoire du cinéma : on n’est jamais sûr de savoir si l’on rit tous aux mêmes blagues. Ici, rire ensemble ne signifie nullement que l’on rit aux mêmes choses. Rire au carré, au cube, à la puissance X certes, mais un rire qui renvoie chacun à sa propre expérience perceptive, à sa propre psychologie individuelle dans le simulacre ainsi mis à nu d’une communion impossible (la salle dans son acception archaïque, équivalent laïc de la messe). Illusion d’un rire-ensemble qui ne signifie pas automatiquement le déni d’un fantasme caressé par Tati : celui de voir se créer après la projection du film une petite communauté soudée autour de la curiosité de chacun à offrir en partage son lot de gags répertoriés comme autant d’objets trouvés que l’autre aura ratés. Illusion enfin qui participe d’une même volonté chez l’auteur de dissémination-dispersion comme l’un des couples moteurs qui régit structurellement le film comme notre monde, et dont il représente ici en concentré un miroitement infini.

|

|

|

Entre la fabrication (onéreuse) du film et sa nécessaire réception (il faut que le film soit vu et rapporte au moins ce qu’il a coûté), c’est tout un gouffre qui s’est ouvert, avalant gloutonnement son auteur (deux films forcément de moindre impact pour finir, un court très stimulant intitulé Forza Bastia en 1978 et Tati s’en est allé en 1982 avec un scénario sous le bras jamais tourné et dont le titre significativement était : Confusion) alors que le succès international de Mon Oncle avait permis d’entreprendre le lourd chantier de Play Time. Cette béance dorénavant impossible à écarter d’un revers de la main est celle de l’identité même quant aux objets réels du cinéma qui ne peut faire, éthiquement parlant (c’est-à-dire en tant que pratique artistique), l’économie d’une nouvelle écriture apte à saisir notre contemporanéité (et chez Tati, elle est en creux présente dès son premier long métrage Jour de Fête) alors que son existence implique forcément, en tant qu’industrie, un minimum de rapports de production… qui furent cette fois-ci en défaveur de Tati comme auparavant ces mêmes rapports furent à Hollywood par exemple en défaveur d’artistes aussi ambitieux que Erich Von Stroheim, Joseph Von Sternberg, Orson Welles, Jerry Lewis ou plus récemment Michael Cimino. Si l’on cite ces quatre ou cinq monstres qui se sont tous brûlés les ailes au soleil de l’industrie du film, c’est que l’on se souvient par ailleurs que le facteur de Jour de Fête voulait imiter la vélocité et l’efficacité des Postmen Yankees aperçus dans une bande d’actualité : Tati est ainsi le seul cinéaste français à pouvoir leur être comparé au niveau des moyens dont il a pu disposer et du talent dont il a usé pour s’en rendre maître.

Symbole même – mais le risque en valait

largement la chandelle – du désaccord fondamental, de la disjonction ontologique entre les logiques immanentes de l’art cinématographique (pour ceux qui veulent bien les prendre en compte) et les

conditions matérielles de son fonctionnement industriel, entre le caractère puissamment infantilisant (donc aliénant, le principe de plaisir se substituant toujours fallacieusement au principe de

réalité dont il se veut le déni jouissif) du burlesque et une volonté drastique de le hisser vers une approche réflexive et conceptuelle (la déceptivité nécessaire, juste sur le plan

éthique, du film octroie au spectateur sa désaliénation au profit d’une distanciation, soulignée ici par l’appareil technique détaillé précédemment, et donc de la création positive d’un regard

autre, autre que celui qui acquiesce et qui rit là où on lui demande de le faire), Play Time ressuscite pour le coup l’opprobre et l’incompréhension que connut justement Chaplin avec

Modern Times (comme le disait André Bazin, on ne pardonne pas à un clown de vouloir se faire philosophe, à la grenouille de se faire plus grosse que le bœuf) ou Keaton (que Tati a

toujours préféré à l’auteur du Kid, choisissant comme lui l’ingénierie au moralisme, les machines modernes aux discours universels) lorsque ses films, véritables bijoux de mécanique de

précision, coûtaient de plus en plus cher.

|

|

|

« Play Time se trouve être un appareillage spectaculaire dans ses moyens mais jamais dans ses fins et qui arrive à produire en fin de compte, esthétiquement, la négation flagrante (tonitruante même) du spectacle comique tel qu’on le pratiquait en France à cette époque, celui du Corniaud et de La Grande Vadrouille avec sa figure privilégiée, l’acteur de boulevard Louis de Funès, par ailleurs plus talentueux que les films dans lesquels il jouait » (Valère Novarina). C’est aussi un objet conceptuel réconciliant le cinéma de Lumière (l’observation par la durée et la fixité du cadre) et celui de Méliès (le trucage optique et la fantaisie) dans l’utilisation d’un décor grand ouvert sur le ciel. Et qui se hisse sans complexe à la hauteur de son topos (il s’agit de boxer, pour l’objet face à son sujet, dans la même catégorie).

Autrement dit, une ville, comment ça marche,

comment ça tient debout, comment ça fonctionne (Paris vu comme un gigantesque Lego). Mieux encore, comment ça marche un humain, comment ça existe autrement que par la fonction que la société lui

a attribuée, comment ça ne disparaît pas derrière le souci très contemporain de massification des individus, comment ça tient bon ou debout, comment ça résiste dans une ville pareille, recréation

de verre, de béton et de contreplaqué du labyrinthe existentiel décrit par Franz Kafka dans son récit inachevé Le Château. Mais à la différence importante que l’angoisse qui étreignait

si puissamment les personnages de l’écrivain semble avoir disparu des mouvements si peu affectés, si peu porteurs d’affects, des humains miniaturisés du film (si angoisse il y a, elle se trouve

de notre côté). Sauf bien sûr lorsque Hulot zèbre le champ des perpendiculaires, dont la répétition dit le règne exténuant, de ses diagonales imprévues (mais on le perd facilement de vue), sauf

enfin lorsqu’un air de sauvagerie s’empare démocratiquement des convives et des ouvriers du restaurant le Royal Garden (ouvert malgré lui à tous et sans plus aucune manœuvre de distinction) dans

une même pulsion inconsciente et informulable de faire qu’on en finisse de ce monde-là, de le ruiner une bonne fois pour toutes, à l’instar de la garden-party de Mon Oncle, voire du ring

de boxe du court métrage Soigne ton gauche en 1936 réalisé par René Clément à partir d’un sketch d’un jeune Tati expert en mimes sportifs de music-hall.

|

|

|

C’est enfin un véritable dispositif

cinématographique, un complexe d’images et de sons arrivant à substituer à l’opulence de ses productions matérielles (aéroport, rues embouteillées, immeubles d’affaires, drugstore, stands

publicitaires, restaurant) une richesse de production d’un sens critique embrayée, via cet opérateur décisif qu’est le gag, par la perception radicalement individuée du spectateur. Tati fait du

cinéma concret comme Pierre Henry et Pierre Schaeffer faisaient à la même époque de la musique concrète, en accord avec un temps plus prompt à se laisser submerger par les nouveaux sons de la

vie, extraits de la rumeur bruyante et continue de la ville. Play Time montre presque en temps réel reconstitué un ballet fluidifié de corps-silhouettes qui dessinent, dans le cadre et

sur la bande-son (l’un comme l’autre aussi étagés que les plus grands buildings du film), la carte inquiétante d’une espèce si étrange, pas immédiatement reconnaissable, et qui pourrait bien être

finalement la nôtre.

Le rire désigne notre berlue : nous pensions

avoir débarqué sur une autre planète (position rassurante) alors qu’en fait Tati nous offre une place d’observation privilégiée (et plus surprenante), celle de l’extra-terrestre qui arrive chez

nous sans rien connaître de ce qu’il regarde. Nous nous observons nous-mêmes comme si nous nous étions jamais réellement vus : la vitre ici fait office de miroir sans tain. C’est la valeur

comique ou burlesque du film (sur laquelle on a vendu celui-ci) qui cède le pas à la pure mise en scène de Tati dont la modernité est de se montrer telle qu’elle est. D’où le hiatus avec le

public, davantage sommé (sonné ?) d’amortir les coûts du film en payant sa place plutôt que d’accompagner intellectuellement le propos du film. Si l’industrie a gagné idéologiquement (le public

veut du spectacle dans les normes et rien d’autre), par une contradiction dont elle a l’habitude, elle échoua sur le plan économique en perdant à l’occasion beaucoup d’argent.

Conclusion (provisoire ?)

|

|

|

Jacques Tati est au final un cinéaste qui se situe dans la veine rare, au final plus anglo-saxonne que franco-française (malgré la puissance suggestive de ses ritournelles vendues dans le monde entier comme un symbole abusif de francité), des grands démiurges dépensiers, quelque part entre des personnalités aussi fortes qu’Abel Gance ou Max Ophuls (et plus récemment Léos Carax dont on se rappelle encore l’aventure chaotique financièrement et fructueuse esthétiquement des Amants du Pont-Neuf en 1991). Son influence ne se dément pas chez Lynch (qui partage avec celui-ci, dans Twin Peaks et dans The Straight Story, son affection pour les vieillards dont la motricité affaiblie par l’âge ralentit la vitesse de la machine de vison capitaliste) comme chez Iosseliani, chez Moullet comme chez le suédois Roy Andersson. Par ailleurs, on a souvenir que dans Baisers volés de François Truffaut, sorti un an après le film de Tati qui fut son naufrage, Antoine Doinel croisait un des épigones de Hulot dans le métro et, lors d’une scène de Domicile conjugal en 1970 dans laquelle ce dernier cherchait du travail, une série de gags autour d’un concurrent plus apprêté que le héros pour le poste (les sièges mous de la salle d’attente, un quiproquo classique en sa faveur) rappelait sans détour une scène similaire du chef-d’œuvre de Tati, tendu entre l’atonal et le lyrique pour finir modestement sur le registre du tendre, un peu à la René Clair.

La porosité très Nouvelle Vague d’artiste de

Truffaut (on la retrouve bien sûr chez Godard qui n’a jamais cessé de clamer lui aussi, à l’instar d’ailleurs de Marguerite Duras, son admiration pour le bonhomme) souligne à juste titre le

retentissement que produisit une telle œuvre chez les cinéphiles du monde entier. Celui d’un film qui rencontra pile son temps en le devançant un petit peu. Et qui le rencontrera toujours. Celui

d’un film-monde dont l’excessive modernité stylistique mesure à l’aune de son esthétique visionnaire la pathologie d’un monde qui s’est oublié dans la tyrannie (qui vaut pour une anesthésie

générale) des vertus euphorisantes de l’excès.

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire