"Comment dire" (2010) et "Les Rues de Pantin" (2015) de Nicolas Leclere

De la quasi-trace

1) Des actes volontaires, pour personne

Un homme prépare dans sa cave une solution de peinture marron, prend ensuite son vélo et trouve au bord d'une route de la banlieue parisienne un mur fait de pierres sur lesquelles il applique consciencieusement son enduit coloré. Un autre homme arrive en taxi dans un village francilien, se déshabille tout aussi consciencieusement puis marche nu en se baladant tranquillement dans les rues adjacentes. En deux temps, le court-métrage de Nicolas Leclere intitulé Comment dire (2010) pose dans le plus simple appareil des actes comme à l'état pur, baignant dans la lumière de leur inévidence (ou absence de signification pour nous inspirer ici d'une formule de Manoel de Oliveira concernant le cinéma de Jean-Luc Godard).

Il s'agirait bien d'actes plutôt que d'actions à proprement parler, en ce sens en effet que les actions s'inscrivent dans un régime de déterminations causales quand les actes en seraient déliées, ne relevant au fond que d'une prise de décision dans les deux cas de figure exemplairement soustraite à toute forme d'explication et de légitimation. Des actes à l'état pur donc, de monstration plutôt que démonstration. Non des actions mais des actes d'autant plus purs qu'ils s'exposent dans un souverain mutisme. Et dont la bizarrerie se soutient non seulement d'une absence personnelle de justification mais aussi d'une absence de regard extérieur (à l'exception de celui du spectateur) pour lequel l'acte pourrait alors exiger une demande de signification rassurante. Résumons l'homologie des situations et la communauté de destin des deux figures (mais la série semblerait ouverte) qui les incarnent : des êtres mutiques sont réduits à la performance rigoureuse d'actes plutôt que d'actions dont l'incongruité (la bizarrerie manque en effet de convenance, la nudité sur la voie publique étant aussi répréhensible que la dégradation de biens publics) n'est visible pour personne, n'est adressée à personne (sinon pour le spectateur, alors témoin d'une absence de témoin d'actes accomplis en inconnaissance de leurs causes comme de leurs effets). Un début d'explication nous sera cependant fourni par le réalisateur en guise de générique-fin : il appartient à l'écrivain Félix Fénéon, à la fois anarchiste (il a fait partie des inculpés du Procès des Trente en 1894 comme le rappelle la citation de sa photographie « anthropométrique ») et immense critique d'art (il défendit les impressionnistes et participa à faire découvrir les néo-impressionnistes tels Georges Seurat et Paul Signac, Pierre Bonnard et Henri Matisse, sans compter en littérature Stéphane Mallarmé et Jules Laforgue, Arthur Rimbaud et Alfred Jarry, Guillaume Apollinaire et Paul Valéry), dandy ironiste (« fumiste » selon Daniel Grojnowski – « le plus sérieux du monde » ajoutent en précision Patrick et Roman Wald Lasowski : « Préface » in Félix Fénéon, Nouvelles en trois lignes, éd. Macula, 2014 [1990 pour la précédente édition], p. 9). Auteur enfin pour le journal Le Matin de plus de 1.200 Nouvelles en trois lignes écrites durant quelques mois de 1906 et dont l'intégrale fut à titre posthume publiée chez Gallimard par Jean Paulhan en 1948. Parmi ces « Nouvelles en trois lignes », rubrique inventée par Le Matin en 1905 à côté de celle des « Faits d’hier » mais en l’espèce réinventée par l'écrivain en manière littéraire de subversion journalistique riche de petites merveilles de poésie absurde et concrète pas loin de ressembler peut-être à des haïkus modernes (dixit Jean-Yves Jouannais dans son fameux Artistes sans œuvres publié chez Verticales en 1997 et sous-titré de la formule melvillienne qualifiant Bartleby : « I would prefer not to »), celle-là numérotée 684 : « Un inconnu peignait d'ocre les murs du cimetière de Pantin. Dujardin errait nu par St Ouen l'Aumône. Des fous paraît-il. » (opus cité, p. 139).

Comment dire est alors, et aussi modestement soit-il, une adaptation littéraire – la plus elliptique et lapidaire qui soit – précisément accordée à une esthétique appartenant à un « artiste sans œuvre » (seule sa plaquette sur les néo-impressionnistes aura été publiée de son vivant en 1886) qui se sera efforcé avec la série des Nouvelles en trois lignes d'extraire de la prose d’un quotidien impersonnel et catastrophique des échardes poétiques et nonsensiques mais presque imperceptibles – la limaille de fer d’un non-sens relevé en frisure de l'insignifiance bourgeoise et républicaine affligeant l’époque.

2) Des actions velléitaires, pour tout le monde

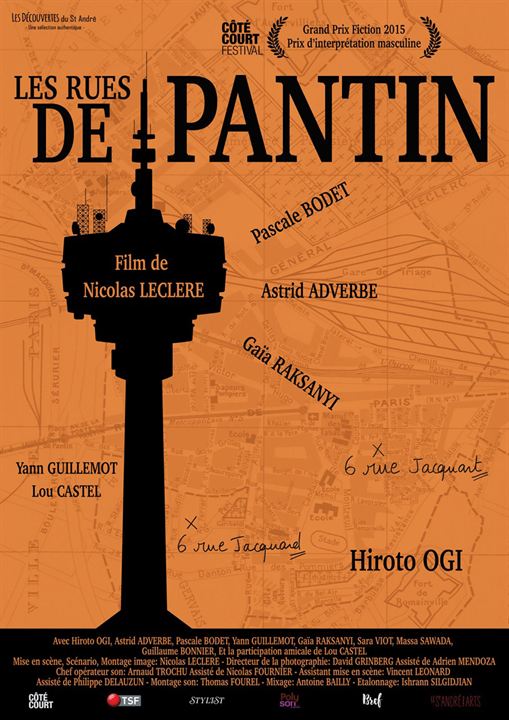

Le critique dandy et anarchiste, maître en fumisterie « fin de siècle » aux côtés d’Alphonse Allais et qui aurait peut-être préfiguré aussi l'« anartiste » de Marcel Duchamp, représenterait l'un des petits cailloux blancs déposés sur le chemin erratique du personnage principal du court-métrage suivant de Nicolas Leclere, Les Rues de Pantin (2015), où un réalisateur japonais vivant en Normandie vient passer quelques jours à Paris chez un ami pantinois afin de participer, dit-il, à un colloque consacré à l'échec en art en général et au cinéma et en littérature en particulier. Immanquablement, Kogo (les magnifiques clignements inquiets de Hiroto Ogi l'auront peut-être aidé à remporter un prix d'interprétation au Festival Côté Court de Pantin en 2015, le film y recevant par ailleurs un Grand Prix) fait le rapprochement entre les Nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon et les haïkus. Et puis la lecture ébauchée de Ostinato (1997) de Louis-René Des Forêts et la vision essayée de Comment s'en sortir sans sortir (1989), ce « récital télévisuel » au cours duquel le poète d'origine roumaine Ghérasim Luca lit une sélection de poème devant la caméra de Raoul Sengla, accompagnent une série d'amorces sentimentales (avec Patricia et Alice respectivement interprétées par Pascale Bodet et Astrid Adverbe) allant s'étiolant pour se perdre dans les confins indistincts de l'acte manqué et de la rencontre ratée.

D'un côté, Kogo est suffisamment séduisant et séducteur pour attirer et aimanter le regard féminin, mais il est de l'autre aussi tellement hésitant et pétri d'atermoiements que toutes les rencontres possibles se concluront dans une virtualité déliée de toute actualisation. Si l'on ajoute à cette série une adresse mal notée (et la différence entre la rue Jacquard et la rue Jacquart devient le sujet d'un gag digne de Hergé), un rendez-vous manqué avec un producteur porteur d'un projet associant probablement Lou Castel (dans son propre rôle) dont le charisme pétrifie le cinéphile Kogo, ainsi que le souhait de se soustraire aux demandes forcées de Suzanne, une jeune femme impétueuse préalablement rencontrée, on reconnaîtra alors en ce dernier l'antithèse même des figures évoquées par Félix Fénéon. Si Comment dire exposait en effet des êtres aussi volontaires qu'identifiées à des actes déliées de toute explication, Les Rues de Pantin raconte deux jours dans la vie d'un homme velléitaire dont les décisions sont si peu soutenues qu'elles se perdent dans des actions confuses et sans conséquence. Pourtant, d'un film l'autre (et l'on devra également citer les trois premiers courts-métrages de l'auteur, Aimer fatigue – titre génial – en 1995, Le Temps qu'il fait en 1999 et Prendre l'air en 2008), on retrouve les mêmes lieux (la ville de Pantin notamment où réside le réalisateur), les mêmes acteurs (Yann Guillemot – un acteur rare au cinéma mais à la précision pourtant si confondante –, mais aussi Astrid Adverbe, Eric Chevaleyre et Lou Castel, Hiroto Ogi étant un ami qui n'avait avant jamais joué dans un film), le même goût (rohmérien) du respect documentaire de la géographie urbaine, la même propension (rivettienne) à indexer la narration sur les conditions de tournage, le même penchant (biettien) pour des secrets qui insisteraient davantage que les souhaits avoués. C'est précisément en faisant de nécessité vertu que Nicolas Leclere, par ailleurs directeur de production pour Laurent Achard, Christophe Honoré et Alain Guiraudie, aura en effet tourné Les Rues de Pantin en misant en particulier sur la confiance de quelques amis acteurs et techniciens afin de libérer quelques jours communs et ensemble composer une micro-carte du tendre pantinoise (avec pour pic phallique lointain la tour hertzienne de Romainville résonant d'ailleurs avec celle de Séoul dans Conte de cinéma de Hong Sang-soo en 2005), moins tracée dans le suivi de ses pleins qu'en ses déliés et pointillés. Mais alors, de Comment dire aux Rues de Pantin, on serait comme passé d'êtres volontaires aux actes sans témoin au héros velléitaire aux actions confuses pour tout le monde. La volonté forte est sans regard, la volonté faible exposée aux yeux de tous. Et la confusion du velléitaire Kogo (cette velléité qui lui donne étymologiquement des airs sympathiques de petit veau clignant des yeux pour qui, à lui aussi, l'amour fatigue), en allant jusqu'à laisser filer plusieurs opportunités (d'un film avec Lou Castel, d'un amour avec Alice mais dont le baiser échangé n'aurait probablement été que rêvé), finira par révéler la fiction sous-jacente à la motivation professionnelle d'une parenthèse parisienne ne cachant en fait qu'une divagation doublée d'un différé dans la copie de travail d'un film à remettre à l'impatient producteur (une figure semblable hante d'ailleurs Rester vertical d'Alain Guiraudie en 2016).

Des volontaires au velléitaire, se comprendrait peut-être aussi l'assomption esthétique d'un réalisateur sachant, en raison même des micro-budgets avec lesquels il travaille, devoir en remiser sur sa volonté propre afin de se rendre ainsi disponible aux impositions hasardeuses du dehors (d'où les rêves d'un personnage dormant avec un bandeau sur les yeux, somnambule ou vigilambule perdu dans les rues d'une cité nommée Pantin). Insiste ultimement la question de la trace dont la dialectisation si subtilement échafaudée par Nicolas Leclere, qui aurait ainsi fait modestement son miel de l'absurde au ras de l'insignifiant de Félix Fénéon, du silence au principe de l'inachèvement fragmentaire de Louis-René Des Forêts et du souffle poétique tout en bégaiement de Ghérasim Luca, poserait alors l'insistance décisive de la quasi-trace en regard de traces tantôt affirmées pour personne (dans Comment dire), tantôt suspendues dans l'incertitude du rêve éveillé et du réel endormi (dans Les Rues de Pantin).

3) Une trace ou presque (la quasi-trace)

Tantôt il y a des actes volontaires mais ils sont incompréhensibles et imperceptibles, tantôt il y a des actions velléitaires mais elles sont confuses et inconséquentes. Le cinéma intervallaire où bricole sans bruits Nicolas Leclere, aussi minimaliste que son minimalisme est tranquillement anti-naturaliste (on voudrait à ce titre le rapprocher de Damien Manivel), serait alors celui du presque propre à la quasi-trace. La quasi-trace : c'est-à-dire la trace comme manifestation de la plus petite et infime ou imperceptible différence (« inframince » aurait dit encore Marcel Duchamp), toujours comptable du fait enfin qu'elle peut toujours ne compter pour rien ni pour personne (c'est pourquoi les films de Nicolas Leclere sont modérément drôles mais assurément dépositaires d'un fond tragique – mais la pudeur ou l’élégance veut qu’ici la déposition se fasse imperceptiblement).

Un prochain long-métrage prévu pour continuer à raconter les quasi-aventures de Kogo mais cette fois chez lui en Normandie viendrait aisément renforcer le soupçon esthétique du presque ou du quasi (ne dit-on pas en effet d'une réponse contradictoire, ambiguë et évasive qu'elle est une réponse de Normand, le proverbe régional assurant justement qu'« un Normand a son dit et son dédit » ?).

mardi 24 janvier 2017

Des Nouvelles

du Front...

Des Nouvelles

du Front...

Écrire commentaire